私的ワーグナー論 作曲 中島 洋一

このところショパン、シューマン(1810年生)、リスト(1811年生)、そして今年のワーグナー、ヴェルディ(1813年生)と、19世紀を代表する作曲家達の生誕200年が次々と巡って来ている。本年度のオペラコンサートについて、当初はまったく異なった企画案が審議に上っていたが、その実現が難しくなった時点で、この際、19世紀を代表する二人の偉大な劇音楽作曲家の生誕200年にちなんで、それと関わりを持つコンサートを企画とするのも興味深いのではないかと考え、今回のコンサートの実行となった。しかし、ワーグナーのプログラムがどれだけ用意出来るか不安があった。我が国ではワーグナーを好んで歌う歌手は決して多くはないからである。ワーグナーを歌うには歌手の声の適性など様々な問題があるが、それについては別の機会に触れるとして、我が国における芸術作品の受容という面でも、西洋で大きな評価を受けている割には、ワーグナーは人気がない。それは、例えば西洋で最も偉大な劇作家と評価されているシェイクスピアが、我が国ではそれほど人気がないのと似ているかもしれない。ワーグナーは単に音楽分野にとどまらず、19世紀芸術世界に君臨し、20世紀の芸術にまで大きな影響を与えた人物であり、夥しい数の評伝、研究書が発刊されている。ここで、それを蒸し返しても、あまり意味がないので、ここでは、私個人の想い入れで書いた私的ワーグナー論を展開してみようと思う。

私とワーグナーとの出あい

ちゃんとしたクラシック音楽のコンサートなど、なかなか聴く機会がない片田舎に生まれ育った私にとって、少年時代に知っていたワーグナーの音楽はせいぜい『婚礼の合唱』くらいであった。

私は高校生になってしばらくして、音楽の勉強がしたくなり、独学で作曲理論の勉強をする傍ら、ときたま、音楽関係の本にも目を通すようになった。高校生の頃、まず興味を覚えたのは、ベルリオーズであった。『幻想交響曲』の物語性をもった斬新な音楽、そして彼の波瀾万丈の人生に惹かれた。ベルリオーズに関する本を読んでいる中で、しばしばワーグナーの名前が出て来た。それで少し調べてみると、ワーグナーは楽劇というオペラの概念を越えた総合芸術の創始者であること、モーツァルト、ベートーヴェンのような音楽の英才教育を受けていなかったこと、作曲の勉強はほぼ独学であったこと(実際には短期間だがテーオドール・ヴァインリヒのもとで熱心に作曲理論を学んでいる)、ベルリオーズと違い、家にはピアノがあったが、指の練習を嫌ったため、高い演奏技術を習得できなかったこと、オペラ、楽劇の台本はすべて自分自身で書いたことなど、当時の私が興味を惹くような事柄が並んでいた。

運指の勉強を嫌ったため、あまりピアノ演奏が得意でない点など、我が身と照らし合わせ「同病相哀れむ」というような共感を覚えたし、台本をすべて自分で書いたことなども、私自身もそうありたいと考え、大いに気に入ったものだった。

最初にワーグナーの劇音楽作品を耳にしたのは高校2~3年の頃で、NHKのAM放送で、バイロイト音楽祭で収録された『ジークフリート』の全曲版を聴いた時だったと思う。安物のラジオから流れるAM放送のクオリティーは決して高くはなかったが、ホルンによるライト・モチーフは楽しく聴けたし、彼が自分の音楽のためにワーグナー・チューバを開発したことなど凄いと思った。ただ、長すぎて少々聴き飽きたのも事実である。

はじめて、ワーグナーのオペラを舞台で鑑賞したのは、多分私が大学2年の1961年、日比谷公会堂で『マイスタージンガー』が本邦初演された時のことだったと思う。旧公会堂のステージが狭いためニュルンベルクの街をセット出来ず、歌合戦は野原で行われた。また、当日は生憎の雨で、弦楽器は湿って響かず、日本の歌手たちも、その頃はまだ声量に乏しく、また聴衆に判りやすくしようという配慮からか、日本語訳で歌われ、跳躍音程の多い旋律と日本語のイントネーションとの兼ね合いが著しく不自然で、それまで生のオペラを殆ど観聴した体験のない私であっても、それほどよい出来映えとは感じられなかったが、ワーグナーの音楽の豊穣さと、その作品の初演に挑む、キャストとスタッフの熱意はそれなりに伝わって来た。

その頃からLPやFM放送でワーグナーの作品をよく聴くようになり、『タンホイザー』、『ローエングリン』、『トリスタンとイゾルデ』など、次々と全曲版のボーカルスコアを買い揃えた。私は大学入学前までは本格的な音楽教育を受けていなかったため、和声のレッスンで自分が書いた課題の回答をピアノで弾く際、嬰変記号の多い調になるとつかえてしまい、師であった島岡譲先生に、「この程度のものが弾けないのですか」などと怒られたりしたことがあったが、『トリスタンとイゾルデ』のボーカルスコアを弾きまくっているうちに、遠隔調への転調にすっかり慣れ、嬰変記号の多い調でもさして難しく感じなくなった。60年代の後半には、東京文化会館で二期会の『タンホイザー』、『パルジファル』などを観聴したが、以前に比べ日本人の演奏技術も進歩したなと感じた。もちろん旧日比谷公会堂対東京文化会館という会場の差もあるだろう。

1967年のことだったろうか、大阪国際フェスティバルホールでバイロイト引っ越し公演があり、『トリスタンとイゾルデ』と『ワルキューレ』が公演されたが、私も大枚をはたいて大阪まで聴きに行った。『トリスタンとイゾルデ』は、トリスタン=ウィンドガッセン、イゾルデ=ビルギット・ニルソン、マルケ王=ハンスホッターという史上最高の顔ぶれだったが、私にはピエール・ブーレーズの指揮が気に入らなかった。木管のソロなどは浮き立って聴こえ、響も美しいのだが、テンポが速すぎて、カール・ベームの指揮したLPを聴き慣れた私には、内面的深さに欠けるように感じられた。しかし、全盛期のビルギット・ニルソンの声量には驚愕し、圧倒された。一方トーマス・シッパースの指揮による『ワルキューレ』は音楽的に素晴らしい出来映えと感じた。ただ、ヴィーラント・ワーグナーの演出は気に入らなかった。ワーグナーの音楽は厚く豊穣なので、視覚面は能のように質素なものにしてバランスをとるというのが彼の言い分だったと思うが、豊穣でカラフルな音楽と、色彩を抑えた舞台とではイメージが咬み合わないように感じた。

ところで、大学4年頃になると私の興味の対象は、アルバン・ベルク、マーラー、ドビュッシーなどに移り、ワーグナーからは次第に遠ざかって行った。

日本人とワーグナー

大分昔の話だが、音楽評論家の故山根銀次氏がワーグナーの芸術について、「これほど嫌らしいものはない」と述べていた。若い頃はワーグナーを研究対象とし、ワーグナーの『芸術と革命』を翻訳している氏ではあるが、正直な気持ちを語ったのではなかろうか。

ところで、文学畑の人ではどうであろうか。文芸評論家の故江藤淳は『トリスタンとイゾルデ』の音楽の印象を「地獄の釜開き」と評している。三島由紀夫の映画『憂国』では、『トリスタンとイゾルデ』が背景音楽として使われている。『トリスタン』の前奏曲のように長い倚音と半音階的声部進行を多用した音楽では、音楽的訓練を受けた人と、文学者など、あまり音楽的訓練を受けていない人とでは聴こえ方が違うのでのではないかという気がしていたので、音楽好きだが素人の友人の前でトリスタンの前奏曲を弾き、「何を感ずるか」訊ねてみたところ、少し間を置いて彼は「悲恋」と応えた。一方、某音大の2年生の授業で、トリスタンの「前奏曲」と「愛の死」を鑑賞させて感想を述べさせた。ある女子学生が「豊かで幅広い響を持つ音楽と感じた」と答えた。「暗い感じがしなかったか」と質問すると「暗さは感じない」という。もし聴音の試験(音符を聴いた通りに書き取る試験)でも行えば、多分音大生の方がずっと高い点数を取れるだろうが、音楽で表現されているものの受け止め方については、その音大の女子学生より、江藤淳氏や、素人の音楽好きの友人の方が深い気がする。

このような音楽芸術を深く鑑賞するには、訓練された耳だけでなく、文学や哲学などで培った内面的素養も重要な条件になることを改めて感じた。

NHKは公共放送という性格上、文化的な価値を配慮し、視聴率が低くとも放送するが、昔、ワーグナーのバイロイト音楽祭の録画を教育テレビで放送した際、視聴率は0.1%程度で、殆ど誰も観ないような番組を放送すべきでない、と一部の視聴者から批判があったと聞いている。これが、我が国におけるワーグナーの芸術作品の受容の現状なのであろうか。

西洋におけるワーグナー

1960年代前半の頃だったと思うが、NHKのラジオでワーグナーの特集番組があった。多分クラウス・プリングスハイムかマンフレート・グルリット(いずれも日本に帰化したドイツ生まれの作曲家兼指揮者)のどちらかだったと思うが、上手な日本語で「私は13才の時、初めて『タンホイザー』を観て、その晩は感動と興奮の余り寝付かれなかった」と語っていた。音楽的な耳を持つ多感な西洋の少年なら、ありがちなことであろう。彼の芸術の影響力は、音楽の領域を超え、文学など他の芸術分野にも広がっている。ワーグナーの芸術に早い段階で高い評価を下したのは、ボードレールをはじめとするフランスの象徴派の詩人たちであったし、ドビュッシーも若い頃はワーグナーの音楽に夢中になっている。ロマン・ロランの小説『ジャンクリストフ』の中にも、クリストフが『トリスタンとイゾルデ』弾くシーンが重要な意味をもって書かれている。なぜ、彼の芸術がそれほど大きな影響を与えたのであろうか?

ワーグナーの人物と音楽

ワーグナーは、数々の恋愛事件を起こしたほか、自分の弟子(指揮者;ハンス・フォン・ビューロー)の妻(リストの娘)と再婚したり、また革命運動に関わって指名手配されたり、小説や数多くの論文を書残したり、敵対する相手を徹底的に攻撃したり、指揮者としてもベートーヴェンの第9交響曲の評価を確定させるようなめざましい活動をしたり、バイエルン国王ルードウィッヒⅡ世の寵愛を受け、バイロイトに自分占用の祝祭劇場を建設させるなど、信じ難いほど幅広く活動し、密度の高い一生を送っている。彼は若い頃は音楽よりむしろ演劇の方により興味をもったようだ。しかし、自分の劇作品にはどうしても音楽が必要だと強く自覚するようになり、彼が最も心を動かされていたベートーヴェンの第9交響曲のピアノ編曲版を作成するなどして独学で音楽の研究をはじめた。しかし独学での学習に限界を感じたのであろうか、18才の時、聖トーマス協会のテーオドール・ヴァインリヒから系統的に作曲技法を学んでいる。ヴァインリヒは半年ほど教えて「もう君に教えることはない。あとは自立するだけだ」と言い、ワーグナーの母が教授料を払おうとすると、受け取りを拒否したそうである。おそらく優秀な弟子の急速な進歩に、師として大きな喜びを感じていたのではなかろうか。

ワーグナーは修行時代においても、紛れもなく教わる学生ではなく、自ら学ぶ学生であった。そして習作時の器楽作品を作曲した時代を経て、本命の劇音楽の作曲に邁進するようになると、強い自己表現欲求を原動力に、それまで何人もなし得なかった新しい劇音楽の世界を次々と構築して行く。彼の芸術の表現の拡大発展にともなって作曲技法も進歩して行き、あの悩ましくも恍惚とさせる半音階的声部進行を極限にまで推し進めたトリスタン和声を生み出して行く。『トリスタンとイゾルデ』は1859年の作であるが、世紀末の心を予感させる「憧れと不安、苦悩」を色濃く内包した作品であり、19世紀後半から20世紀に至るヨーロッパの音楽芸術に大きな影響を与えたことは言うまでもない。

ここで、例のトリスタンの半音階ではじまる「前奏曲」に触れてみよう(上の譜例)。チェロの旋律をオーボエが引き継ぐところで、トリスタン和音が出現する。オーボエのG#は理論上では倚音であり、倚音が解決した☆の部分の和音は増346(フランス6)であるが、倚音が出現した時点の★の部分は、倚音のG#が長く5拍に及ぶため、変ホ短調のⅡ7の和音にも聴こえる偶成和音を形成し、調性的に不安定な印象を与えている。実はこの冒頭の3小節に「前奏曲」全体の構成が凝縮されている。なお、参考のため、楽譜下に我が国で普及している日本式和音記号を記載しておく。

この曲のクライマックスではイ短調からもっとも遠い変ホ短調になり、冒頭のテーマを内包させながら★の和音はⅡ7の和音として表れる(譜例2)。そして、クライマックに達し、弦楽器が激しく下降し☆のところでイ短調の増346の役割に戻る。

『トリスタンとイゾルデ』は演奏時間が正味4時間に及ぶ大作だが、多忙なワーグナーにしては、かなり短期間で作品を仕上げている。おそらく悩ましい情熱に駆られながら筆を進めたことと思うが、決して自己の感情に溺れ、構造的なバランスを失うようことはなかった。若い頃、作曲家を目指していたトスカニーニが、この作品に触れ「自分にはこれを超える作品はとても書けない」と作曲家への道を絶つ決断をしたとも言われるが、煮えたぎるような情熱に身を焼かれそうになりながらも、決して創造者としての厳しい自己制御力を失うことはなかったのだ。この作品からも、作者の強靱な自我が読み取れると思う。

豊かに病んだ西洋近代を代表する芸術家

20世紀も終わりに差しかかった1994年の頃だったと思うが、文芸評論家の江藤淳が19世紀末と20世紀末を比較して、「19世紀末は人間の魂にとって不安と苦難の時代だったが、芸術的には非常に実り多い時期であった。しかし20紀末は人間がコンピュータを操作することでエネルギーを消耗してしまい、芸術的創造力を枯らしてしまっている。」とラジオで語ったのを強く記憶している。当時、私はコンピュータに向かうことが多かったので、まるで私自身への警鐘のように受け止めてしまったのであるが、コンピュータは別として、19世紀の魂の不安は、100年後の20世紀末どころか、現代にまで続いているように思える。しかし、一概にコンピュータのせいとは言えないだろうが、江藤淳が語ったように、現代は芸術文化の上で実りの多い時代ではないという説は、かなり当たっているのような気がする。

西洋史における18世紀末~19世紀には、多くの人々が権利意識に目覚め、幾多の革命、戦争を経て共和政治を実現させて行く。一方、個の解放は欲望の解放でもあり、それは科学技術、産業を発達させ、富める者を生み出すとともに、貧しい者も生みだす。精神主義と物質主義の葛藤、物と心の分離、繁栄とそれにともなう社会矛盾、また多くの個人のプライドと欲望が民族主義、国家主義の大波を生み、常に戦争、革命の危機を孕んでいた時代、ワーグナーが活躍した19世紀後半とは、一口に云えばこんな時代だったのではないか。しかし、19世紀、特にその前半の時代は、若者が無限に自分の可能性を切り開けるように思えた時代であったともいえる。それまで誰も成し遂げなかったような新しい芸術の創造、より理想に近い社会の実現、ワーグナーも自分の可能性を信じ、大きな夢と希望を抱きながら大海原に自分の舟を漕ぎだして行った。そして、激しい欲求と強靱な意志力により、幾度の挫折、失敗を味わいながらも、次々と自分の夢を実現させて行く。その過程で、社会や、多くの人々との間に軋轢も生じ、それらのことが彼の自意識を強め、自我を肥大化させて行く。彼は1849年5月ドレスデンの革命に荷担したことにより、それからかなり長い年月にわたり政治犯として指名手配される身となる。彼が一貫した社会主義思想を抱いていたとは思えないが、物質中心主義のイギリス資本主義に対しては批判的で、『ニーベルングの指輪』の序劇「ラインの黄金」において、ラインの乙女との恋を諦め、ラインの黄金を盗む地下のニーベルン族の小人(こびと)アルベーリヒを、資本家の象徴として描いている。しかし4部からなる祝祭劇『ニーベルングの指輪』の上演を実現するには自分占用の劇場が必要と思い立ち、バイエルン国王ルードウィッヒⅡ世の庇護を受け、ようやくバイロイト祝祭劇場を完成させ、祝祭劇上演に漕ぎつける。

|

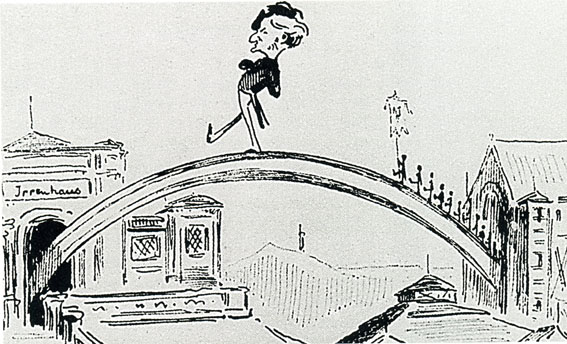

| ※ 祝祭劇場から、傲然とラインの黄金で出来た虹の橋を渡ってワルハラ神殿へ向かうワーグナー(ウィーン『ボンベ』誌の挿絵) |

わたしは、ワーグナーを「豊かに病んだ西洋の近代を代表あるいは象徴する人物」と捉えている。ワーグナーの時代から世紀末、そして20世紀初頭にかけては、江藤淳が述べたように「人間の魂にとって不安と苦難の時代」と言えよう。しかし、ヨーロッパの芸術文化はこの時代に百花繚乱と花開く。美術ではフランスの印象派、後期印象派、ウィーンのクリムトなど、文学ではドストエフスキーなどのロシア文学、その他計りしれない多くの実りをもたらしたのだ。魂の不安が人間の感性を鋭敏にし、想像力を豊かにしたのであろうか。

第1回のバイロイト音楽祭はウィルヘルム1世ドイツ皇帝はじめ、各国の皇帝、貴人達を招き1876年3月11日に開催された。当日はチャイコフスキー、グリーグ、ブルックナーなどの作曲家たちも足を運んでいる。ウィルヘルム1世は後に「芸術家が嘗てこれほどの敬意を受けた例はなかったと言っていいだろう」と記している。

音楽祭後「世間のあちこちで、あの男はそのうちに神の位にも届くような、権利を要求してくるだろうと噂が立った。(「ワーグナーの生涯」ヴァルター・ハンゼン著、小林俊明訳 より引用)。それは風刺画家達にとって格好の題材となり、傲慢にふんぞり返ったワーグナーの風刺画が何点も描かれている。

|

|

ルノワールが描いたワーグナー最晩年の肖像画 |

しかし、本人は『指輪4部作』初演の出来映えにガッカリし、意気消沈していたようである。ワーグナーは自負心が強かったが、反面で強い自己批判力をあわせ持っていた。世間的には成功したかのように見える彼だが、深い自己懐疑に取り憑かれる時間が多かったのである。自我肥大症ともいえる彼は、見えない内面の世界で激しい心の葛藤に苛まれ苦悩していたのではないかと想像する。彼の心は、芸術上に留まらず、女性がもたらす魂の安らぎと、信仰がもたらす魂の救済を本当に必要としていたのではなかろうか。であるから4時間もかけて自我を解放し(トリスタンとイゾルデ)、4時間半もかけて自己否定(パルジファル)する必要があったのだと思えるのだ。

ワーグナーは1983年2月18日に心臓発作で69才の生涯を閉じるが、彼の逝去の報に接した際、もう一人の劇音楽の巨匠ヴェルディは「悲しいことだ、最大級の芸術家が亡くなった」と嘆いていている。(吉田真著「ワーグナー」)。反ワーグナー派の領袖(りょうしゅう)に祭り上げられたブラームスは、合唱の練習を打ち切って弔意を表したという。(前述の著書より引用)彼の死は音楽界のみならず、様々な世界に大きな衝撃を与えた。それだけ、彼の存在が大きかったということであろう。ワーグナーは、私には栄光と矛盾をかかえた19世紀を象徴する芸術家だったような気がしている。

ところで、ワーグナーが活躍していた時代に、明治維新を迎え西洋の後を追っかけ近代化の道を歩んだ我が国だが、ワーグナーのような自我肥大症に取り憑かれる人間は少なかろうし、豊穣だが演奏時間が長く表現がしつこいワーグナーの芸術を好む音楽ファンは必ずしも多くはない。

しかし、19世紀に増長した民族主義、国家主義の大波は近代化して行く我が国も飲み込み、我が国は大量殺戮が行われた二つの世界大戦に巻き込まれて行く。近代を通過しそれに続く現代の時代に生きる我々だが、自分自身を知る手懸かりを得るためにも、19世紀の芸術界をリードし、20世紀芸術への道を開いたワーグナーの芸術、人物と彼が活躍した時代について、もっと知る必要があるのではなかろうか。

(※の図版については、図説「ワーグナーの生涯」から引用しました)

(なかじま・よういち 本誌編集長)

『音楽の世界』2013年8/9月号 特集 「ヴェルディ・ワーグナーの芸術と今日への連なり」より