本年9月のCMDJオペラコンサート公演において、ビゼーの『カルメン』を取り上げることになった。実は2005年12月に開催された第1回目のオペラコンサートにおいても、最後の演目として、今回よりコンパクトの形で『カルメン』が演奏されている。また今回は、前半のアリアコンサートにおいて、マスネのオペラ『エロディアード』より、サロメのアリアが歌われる。「カルメン」、「サロメ」は、文学、音楽、美術など芸術愛好者にとって、非常に強い印象を残す伝説の妖女の名前といえよう。そこで、女性の描き方を通して、芸術作品に触れてみることにした。

タイトルに「魔女」という言葉を加えたのは、「聖女」という言葉と対比させるためであり、深い意味はない。

1)まず聖女伝説から

多くの男性芸術家にとって、もっとも描きたい対象は女神であろう。ルネサンスの画家ラファエロは多くの美しい聖母像を残しているが、それは、単に依頼主のニーズに応えただけの結果とは思えない。

少年後期には文学から遠ざかっていた私だが、青年期に入り再び文学に熱中するキッカケになった作品が18才の時読んだゲーテの『ファウスト』であった。悪魔メフィストフェレスと契約し、人生を生き直したファウストは、グレートヒェン(グノーの歌劇『ファウスト』ではマルガリーテ)との恋愛、皇帝への士官、ギリシャ神話の世界への旅、など多くの経験を重ね、やがて老いて死ぬ。ファウストはメフィストフェレスとの賭けに負けるが、自分の子供を孕み嬰児殺しの罪で処刑されたグレートヒェンの魂に導かれ昇天する。

「女性による魂の救済」のテーマは、ワーグナーの歌劇『さまよえるオランダ人』、『タンホイザー』にもみられる。『さまよえるオランダ人』のゼンタは、自分の恋するオランダ人が幽霊船の船長だと知りながら、海に身を投ずる。幽霊船は呪いを解かれ沈み、オランダ人の魂は浄化され、ゼンタとともに昇天する。『タンホイザー』についてはよく知られているので、説明を割愛するが、私の学生時代にNHKラジオで「ワーグナー」の特集番組が放送され、その中でマンフレート・グルリットか、クラウス・スプリングハイムのどちらかだったと思うが「私は13才の時、はじめてタンホイザーの舞台を観たが、その夜はあまりの感動と興奮で眠れなかった」と語っていたのを思い出す。

日本の聖女伝説というと、加藤道夫の戯曲『なよたけ』が心に浮かぶので、少し触れてみよう。石ノ上ノ文麻呂は友人の恋の手助けをするつもりで竹取の翁の娘、「なよたけ」に近づくが、やがて彼の心は彼女のとりこになってしまい、現実と幻想の世界を彷徨う。現実の世界においては、彼女は文麻呂から去って他の男(大納言)のところへ走り、幻想の世界では、彼の胸の中で死ぬ。文麻呂はこの経験を通して、名作『竹取物語』(かぐや姫の物語)を書くことを決意する。

『なよたけ』からは、作者の青春の魂の軌跡を読むことが出来る。戦場へ赴く前に、遺書として書かれたものであろう。死を意識した者のみが到達できる透明感を感じとることが出来る。彼の劇団仲間たちは、戦争が終わったらこの作品を上演しようと約束を交わし、手書きでコピーを三通作りそれぞれが保管し、作品が戦火で失われるのを防ごうとしたという逸話が残る珠玉の名作である。なお、この戯曲の全文が、ホームページで公開されている。

http://www.aozora.gr.jp/cards/001240/files/46361_25175.htm

生身の女性にも言及しよう。聖女、賢女 というと、私がすぐ思い起こすのが、ドストエフスキーの二度目の夫人、アンナ・グリゴーリエブナ・ドストエフスカヤと、画家シャガールの最初の夫人だったベガである。夫の生活面を支えたしっかり者のアンナ、シャガールのミューズ(美神)だったベガ、それぞれタイプは異なるが、二人が存在しなければ、あのような作品が生み出されなかったのではないかと思わせるほど、二人の芸術家にとって必要不可欠な存在だった。トルストイは「多くのロシアの作家やわたしが、貴女のような人を奥さんに持てたらもっとよかったでしょうに」とアンナに賛辞を送っているが、彼女はもともと速記者として生活の自立をめざした新しいタイプの女性であった。もし、ドストエフスキーでなく他の凡庸な男と結婚していたら、悪妻になったり、離婚して自立したりしていた可能性は大いにある。

二人の献身は、自己犠牲ではない。夫の芸術活動を支え、その成果を共有することが、自らが強く求めた生き甲斐であり、生きる意味でもあったので、努力を持続することが出来たのであろう。

2)伝説の妖女サロメ

|

| 洗礼者ヨカナーンの首に語りかける |

「サロメ」というとすぐ、頭に浮かぶのは、ビアズリーのエロチックで退廃的な挿絵が入ったオスカー・ワイルド(1854-1900)の詩劇『サロメ』、リヒャルト・シュトラウスの楽劇『サロメ』の「7枚のベールの踊り」の音楽、聖ヨカナーンの首と対峙するサロメが描かれた、ギュスターヴ・モローの絵画『出現』である。

私は子供の頃、ワイルドの童話が好きだった。例えば、『幸福な王子』では、貧しく不幸な人々が多くいることを知った金箔の像の王子が、自分の身体の一部である金箔や,宝石を次々と与え、ついには目が見えなくなる。王子の手助けをして贈り物を運んだツバメは、南の国へ行く機会を逃し、最後に王子にキスをし、「さよなら」と呟き、死んでしまう。このシーンなどは涙なくしては読めなかった。そして、大人になってから、はじめてワイルドが『サロメ』や『獄中記』の作者であることを知ったのである。

ユダヤのヘロデ王は、妖しく美しい肉体をもつ王妃ヘロディアの連れ子サロメに下心を懐き、自分の前で踊るように命ずる。サロメは踊りながら7枚のベールを次々と脱いで行く。すっかり興に入ったヘロデが「お前の望む物はなんでも与えよう」と言うと、サロメは洗礼者ヨカナーンの首が欲しい、と申し出る。ヘロデは驚いてためらうが、とうとう首を与えてしまう。しかし、ヨカナーンの首に語りかけ、口づけするサロメに恐怖をおぼえ、彼女を殺させる。

ヘロデ王も、王妃ヘロディアも一族の血族相姦の罪をなじり、新たな救世主の存在を予言するヨカナーンを嫌っている。しかし、ヘロデ王はヨカナーンを恐れている。その恐れには、童話においてキリスト教的自己犠牲の精神を描き、耽美主義という思想のもと、背徳的な世界にも惹かれるワイルド自身の心の投影があるのかもしれない。しかし、サロメにとってヨカナーンは、自分の恋の対象であることがすべてである。自分の方を向いてくれないヨカナーンの心を自分のものにしたいとひたすら願い、それがかなわずにヨカナーンの首を所望するが、骸(むくろ)となった首は、自分を見つめてもくれないし、語りかけてもくれない。サロメは信仰、罪の意識などが届かぬ別世界、恋する相手のすべてを独占したいという欲望に取り憑かれた狂気の恋の世界に生きているのである。

ところで、マスネの『エロディアード』は、フローベルの『3つの物語』のうち古代史の再現をめざした『ヘロディアス』から材料を得ているが、ストーリーは違っており、エロデ王(ヘロデ)は嫉妬心から、ジャン(ヨカナーン)を殺し、サロメは恋するジャンの後を追い自殺するという筋書きになっている。ここではサロメは妖女でも魔女でもなく、恋を貫く女として描かれている。

3)小説におけるカルメン

「カルメン」は架空の女性の名前のうち、最も人々に知られている

|

|

プロスペル・メリメ(1803-1880) |

名前であろう。それはプロスペル・メリメ(1803-1880)の原作にもよるが、やはりオペラ『カルメン』が女性名としての「カルメン」を世界的に広めたと考えられる。原作の小説については、今でも安い文庫版で容易に手に入れることが出来るので、読んだ人もいると思う。私はやっと最近になって読んだのだが、そこに描かれているカルメン像が、オペラのそれとはかなり異なっていることを感じた。

オペラのカルメンは、移り気だがその時々の愛に情熱を燃やす自由で誇り高き女である。しかし、小説のカルメンからは、恋に情熱を傾ける女というより、自分の生活スタイルを変えない生活人という印象を強く感じる。

彼女が守りたいものは、必ずしも愛ではなく、自分の自由な生き方であったと思える。最後の闘牛士の男をめぐる対話を引用しよう。(岩波文庫「カルメン」杉捷夫訳)「お前はルーカス(オペラではエスカミリオ)にほれているのか?「そうさ、私はあの男にほれましたよ。お前さんにほれたように、一時はね。たぶんお前さんほどには真剣にはほれなかったろうよ。今では、何も愛しているものなんかありはしない。そうして、私は、おまえさんにほれたことをにくらしく思っているんだよ。」その時点で闘牛士はすでに女にもてる勇敢で格好のいい男ではなく、怪我で再起不能になっていたのだ。それにも関わらず、カルメンはドン・リサラベングヮ(オペラではドン・ホセ)の「昔のよりを戻してくれ」という願いを拒み続け、男に刺されて死ぬ。

カルメンはカルタ占いに頼らなくとも、はじめからこの男に殺される結末を予感していたのだ。カルメンは自分に執着し続ける男を可愛いく思いながらも、次のように警告している。「つづきっこはなしさ、犬と狼じゃ長いこといい所帯はつくれませんからね。」犬とは既成の社会の秩序、倫理観のもとで生きることが相応しいドン・リサラベングヮでのことであり、狼とはそんな規範に何の恐れも価値も見いださず自由奔放に生きる彼女自身である。人を騙し、物を盗み、犯罪を犯し続ける生活も、ジプシーの女のカルメンにとっては、日常そのものであり、後ろめたいものではなかったが、彼にとってはカルメンのために耐え忍ぶことを余儀なくされる不本意な生活だったのだ。彼が自分(カルメン)を諦めることが出来ず、自分は彼が求めるような女になれない限り、最後は彼に殺されるという結末しか残されていないことを悟っていたのである。

4)オペラにおけるカルメン

ビゼーは当初は原作に忠実な台本を望んだらしいが、カルメンが盗賊の女であるなど、色々問題もあり、書き上げられた台本は原作とはかなり違ったものになった。カルメンは愛に生きる情熱的で自由奔放な(この点は原作を踏襲している)女として描かれ、闘牛士エスカミリオは格好のいい恋敵に、そして、ミカエラという一人の男を愛し続ける純情でしっかりものの少女も書き加えられた。もっとも異なるのは、殺戮シーンである。小説では薄暗い洞窟で行われるが、オペラでは闘牛場の大歓声を背景にカルメンは殺される。私は、このラストシーンは、数あるオペラのラストシーンの中で、最も成功したものの一つという感想を持っている。

カルメンの音楽は、明るさ、暗さ、ドキツさ、優美さが織りをなして連なっている。この音楽からは「タイクツ」の「タ」の一字さえ、感じることがない。

ワーグナーとの関係が悪くなっていた哲学者のニーチェは、ワーグナーの作品とは全く異なる『カルメン』を、ヨーロッパ芸術の地中海化への原理にほどよくかなった理想的オペラ、と賞賛している。

ビゼーより2才後輩のチャイコフスキーは、ビゼーの死から5年後、次のように記している「昨夜、仕事の疲れを休める為にビゼーの『カルメン』を全曲弾いた。傑作という言葉の意味をいかんなく発揮した楽曲だ。今後10年の間に世界で一番人気のあるオペラになるだろう」。やがて大作曲家ではあるが、バレエ音楽で世俗的な成功も収めたチャイコフスキーの勘は当たる。

ところでチャイコフスキーは『カルメン』の全曲弾いたことを5年後に記しているが、『カルメン』のヴォーカル・スコアは、ビゼーが没した年の1875年に、すでに最初の版が発売されている。私は、チャイコフスキーは1880年よりもっと前に楽譜を手にしていたのではなかろうかと推測している。

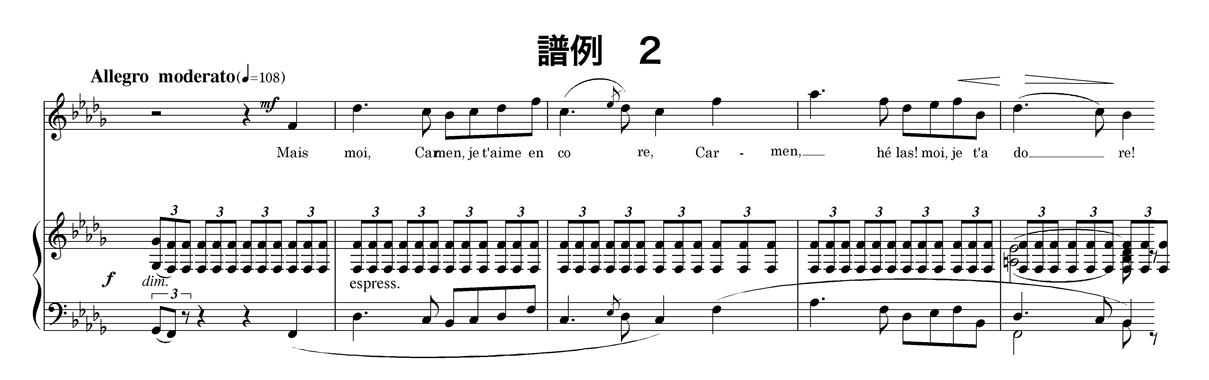

【譜例1】は、ビゼーの死から3年後の1878年に完成されたチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲第一楽章の第一主題の旋律である。【譜例2】は最後の二重唱で、カルメンに「もう愛してなんかいないわ」と言われたドン・ホセが、「だがおれは、カルメン、まだ愛している。ああ!おれはお前が好きなんだ」と訴える部分である。私は、『カルメン』のこの部分を聴くと、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を思い起こしてしまう。固定ドで読譜する人は、ドン・ホセのパートを低音部譜表に読み替えて歌ってみて欲しい。

よく耳にした曲と似た旋律を書いてしまうことは、作曲家にはよくあることで、このような例は沢山あるのだが、チャイコフスキーが『カルメン』に惚れ込んでいたことの証拠のように思えるのだ。似ているといっても、チャイコフスキーはチャイコフスキーであり、ビゼーはビゼーであることに変わりはないのだが。

『カルメン』は近年になって、初演時の台詞が入ったオペラ・コミック版が見直され、今ではこちらの版で演奏されることも多い。しかし、台詞をレチタティーボに置き替えたギロー版も依然としてよく演奏される。私は、どちらの版で演奏しても、『カルメン』の魅力が損なわれることはないと考えている。原典版は、よりリアリティーがあり、ギロー版は音楽を途切れさせないという長所がある。しかし、どちらの版で演奏しても、よい演奏、よい演出なら、『カルメン』はやはり魅力的である。

(なかじま よういち 本誌 編集長)